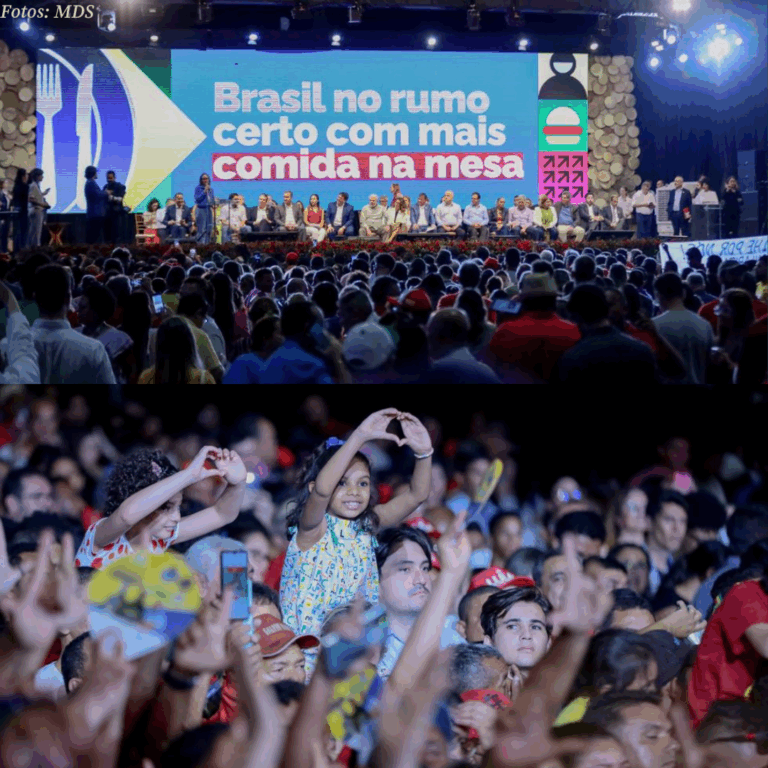

Combate à fome avança, mas não se vê transição para sistemas alimentares justos e sustentáveis, aponta Informe Dhana

Na primeira metade do governo Lula o combate à fome ganha novamente centralidade, e a retirada de 20 milhões de pessoas dessa situação desumana mostra o país a caminho de…