Mensagem de fim de ano da FIAN Brasil

O ano de 2023 abre novas perspectivas para a realização do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas (#Dhana) no nosso país. Nós, que integramos a FIAN Brasil, esperamos…

O ano de 2023 abre novas perspectivas para a realização do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas (#Dhana) no nosso país. Nós, que integramos a FIAN Brasil, esperamos…

O assessor de Advocacy da FIAN Brasil, Pedro Vasconcelos, esteve na Alemanha em outubro para atividades de incidência internacional no tema dos agrotóxicos. Participou de articulações e expôs a situação…

De 22 a 29 de outubro, a FIAN Internacional, a FIAN Brasil e outras seções nacionais participaram de discussões voltadas à criação de um instrumento legalmente vinculante (LBI) que regule…

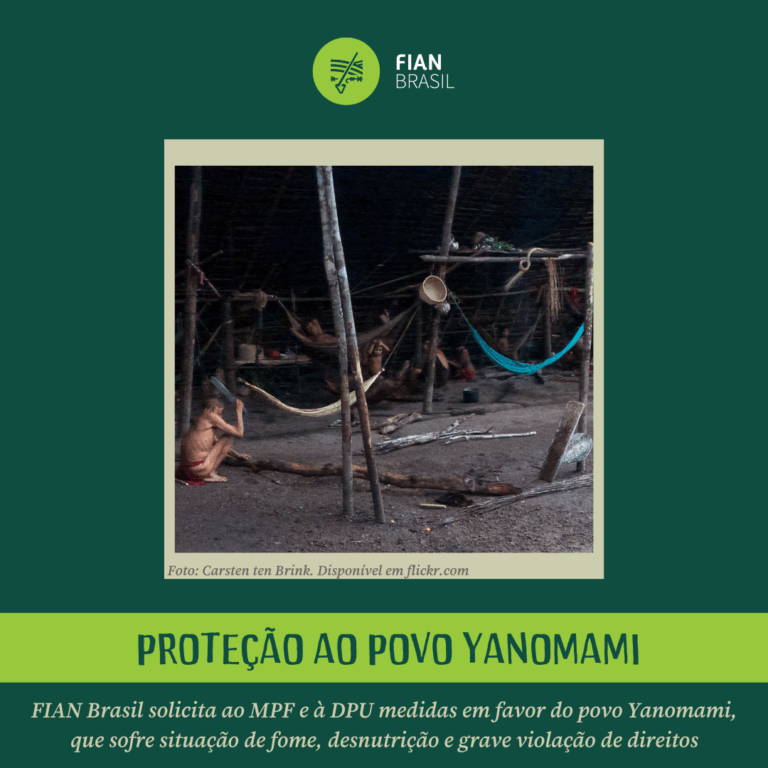

Na última quinta-feira (15), a FIAN Brasil encaminhou petição ao Ministério Público Federal (MPF) e à Defensoria Pública da União (DPU) em que solicita providências urgentes quanto ao cumprimento das…

Parlamentares derrubaram canetada do presidente Jair Bolsonaro contra o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) na LDO. Decisão deve garantir R$ 1,5 bilhão a mais em 2023 Em…

Na última quarta-feira (7), o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) realizou o Ato pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro), com o tema “Justiça e paz para…

Mobilização desta quarta (14) em Brasília reúne entidades ligadas ao Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ) para sensibilizar os/as parlamentares As entidades que compõem o Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ) marcaram…

A secretária-geral da FIAN Brasil, Valéria Burity, e a assessora de Políticas Públicas, Mariana Santarelli, participaram da plenária do Grupo de Técnico (GT) de Desenvolvimento Social e Combate à Fome…

Entrevista realizada em Berlim, em 20 de outubro, e publicada originalmente em alemão no site da Fundação Heinrich Böll Brasil: Por que o agro não é pop Milhões de brasileiros…

Comunicado de imprensa publicado originalmente em inglês por Panap 274 grupos da sociedade civil do Sul Global: sim à proibição alemã de exportação de agrotóxicos proibidos pela UE Em nome…